Nel gennaio 1977 partiva il movimento in difesa dei diritti umani nella Cecoslovacchia comunista. Oggi il sogno di una politica all’insegna dell’etica civile sembra essersi perduto

“Non l’ho firmata, ma solo perché nessuno è venuto a chiedermelo”. Miloš Zeman, Presidente della Repubblica Ceca, in un’intervista pubblicata l’8 gennaio 2017 dal tabloid Blesk, tra i più letti del paese. Il documento in questione è Charta 77, la lettera più famosa ai tempi della Cecoslovacchia comunista, che vide la luce il 6 gennaio 1977. Una raccolta di firme da cui partì il maggiore movimento di resistenza civile nel Paese, che nel 1989 portò il suo primo e più riconoscibile firmatario – Václav Havel – alla presidenza della Cecoslovacchia democratica. “E comunque il comunismo è caduto soprattutto grazie a Gorbačev, più che a Charta 77”. Ancora Miloš Zeman. Che ci sia un po’ di acredine?

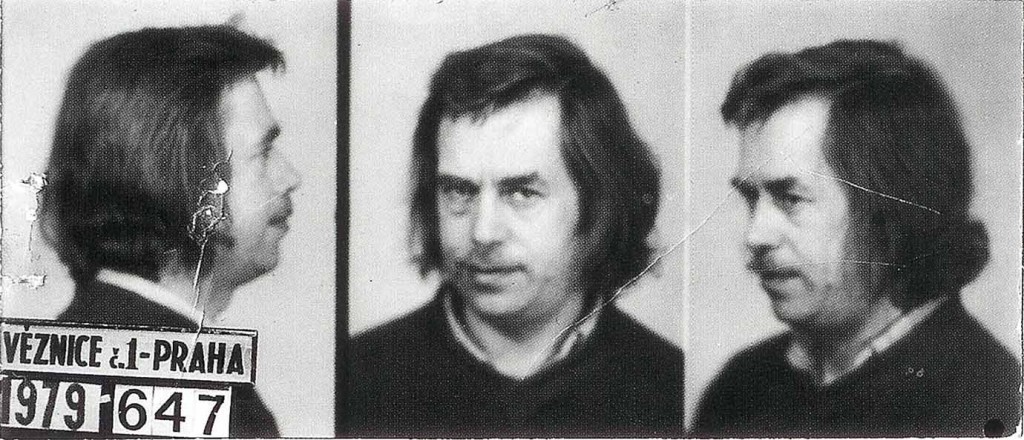

Quella di Charta 77 è una storia che comincia nel pieno della normalizzazione anni ‘70, quando il grigio dei fucili sovietici si confondeva al grigio della politica, al grigio delle pellicole in bianco e nero di scarsa qualità, al grigio della muta obbedienza. Tempi in cui la musica rock, nascosta nelle campagne o nel buio delle cantine, dava fastidio ad un regime bigotto, nonostante la presa molto relativa sul pubblico di quella musica psichedelica di difficile ascolto. Nel marzo 1976 una delle tante retate contro i vlasatci, i capelloni, durante un festival musicale a pochi chilometri da Praga. La polizia fece 27 arresti “per premeditato disturbo dell’ordine pubblico”. Il processo, sei mesi più tardi, mandò in carcere diversi membri della band più nota del circuito, i Plastic People of the Universe, con sentenze tra gli 8 e i 18 mesi. Fu la tanto attesa scintilla che, per uno sparuto gruppo di intellettuali, accese il fuoco del dissenso. L’11 dicembre di quell’anno diversi amici si riunirono a casa del fotografo praghese Jaroslav Kořán. Si decise di sfruttare i recenti Accordi di Helsinki del 1975, in cui la Cecoslovacchia e la maggior parte dei paesi europei, al di qua o al di là della cortina di ferro, si impegnavano in diversi temi tra cui (punto VII del trattato) “il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Fu scritta una lettera aperta, a metà tra una petizione ed un manifesto politico. Si parlava di “un’associazione libera, aperta e informale”, fatta di persone “unite dalla volontà di perseguire individualmente e collettivamente il rispetto per i diritti umani e civili”. Quattro i principali redattori: Václav Havel, drammaturgo, Jan Patočka, filosofo, Pavel Kohout, scrittore e Jiří Hájek, ex ministro degli Esteri al tempo della Primavera di Praga (a cui si deve, probabilmente, l’appunto di diritto internazionale sul rispetto degli Accordi). Ma un documento con poche firme in calce non sarebbe valso granché. La firma a Helsinki della Repubblica Socialista Cecoslovacca doveva trovare un’eco beffarda nelle firme dei suoi cittadini.Il gruppo di dissidenti cominciò il passaparola, nei giorni di Natale del 1976, per raccogliere il maggior numero di firme. Attività non priva di rischi. Le generalità dei primi firmatari erano variopinte: letterati, cattolici, rocker. Firme di quegli attori della controcultura che, a modo loro, vivevano nella “polis parallela”, come la chiamava Ivan Jirous, poeta e direttore artistico dei Plastic People. Il gruppo più numeroso – potrebbe destar sorpresa – era composto da comunisti. Il solo Zdeněk Mlynář, anche lui un tempo al fianco di Alexander Dubček, raccolse più di cento firme tra i vecchi compagni della rivoluzione tradita. Il 6 gennaio 1977 le firme erano 241. Havel, lo scrittore Ludvík Vaculík e l’attore Pavel Landovský furono arrestati mentre tentavano di portare il documento direttamente all’Assemblea Federale. La lettera fu confiscata, ma centinaia di copie erano già pronte a circolare e raggiungere i media occidentali. Il giorno successivo veniva pubblicata dal New York Times.

Vratislav Brabenec è lo storico sassofonista dei Plastic People of the Universe. In un’intervista per Radio Free Europe, all’indomani del quarantesimo anniversario di Charta 77, il 73enne Vratislav ha ricordato il documento come una lettera assolutamente normale, nulla di eccessivo: “non chiamava certo alla rivolta”. Eppure c’era la sensazione che avrebbe portato guai. E infatti questi non tardarono ad arrivare.

Diversi firmatari furono arrestati, le loro case perquisite. Havel cominciò a far conoscenza con le carceri cecoslovacche, da cui entrò ed uscì di frequente sino alla caduta del regime. C’è chi subì conseguenze peggiori. Il 3 marzo 1977 il 69enne Jan Patočka, tra i maggiori filosofi europei, allievo di Edmund Husserl e Martin Heidegger, veniva brutalmente interrogato per oltre dieci ore dalla polizia praghese. Sfinito e malato, accusò un malore. Morì dieci giorni dopo.

Il regime reagì in maniera isterica. Il segretario per le questioni ideologiche, Vasil Biľak (anche lui in campo nella Primavera, ma da collaborazionista dei sovietici), batté i pugni sul tavolo del Presidium del Partito: migliaia, chissà anche decine di migliaia di persone avrebbero firmato il documento se non si agiva per tempo. La ricercatrice Paulina Bren, nel suo libro “The greengrocer and his tv” (2010), racconta di come il regime mise in piedi il più grande spettacolo mediatico della normalizzazione: l’anti-Charta. Pochi giorni dopo il primo arresto di Havel il Rudé Právo pubblicava l’articolo denigratorio “Ztroskotanci a samozvanci”, “i perdenti e gli usurpatori”. Furono organizzate manifestazioni contro i chartisti, prima forzando in piazza comuni cittadini, poi sfruttando l’immagine di artisti tra i più popolari, come il cantante Karel Gott o l’attore comico Jan Werich. Volti noti costretti a firmare un documento di contrarietà ai nemici del regime e partecipare ad eventi pubblici. Paradossalmente, l’impegno per annichilire il movimento (che in realtà superò appena le duemila firme all’inizio del 1990), non fece altro che ingigantirne l’immagine. Soprattutto all’estero, dove Charta 77, nonostante lo scarso sostegno popolare, divenne il referente simbolo della dissidenza comunista.

Dodici anni dopo, nello strabiliante effetto domino della caduta dei regimi comunisti, il gruppo sparuto di intellettuali, che alcuni studiosi del tempo hanno definito alla stregua di una “aristocrazia rivoluzionaria”, si trovò in mano le chiavi della democrazia. Grazie anche alla fama internazionale regalata dai propri detrattori.

Contro la nuova Repubblica Ceca

Contro la nuova Repubblica Ceca

Charta 77 è anche in una foto di Tomki Němec esposta al DOX di Praga, in una retrospettiva su Havel a ottant’anni dalla sua nascita (in mostra sino a marzo 2017). Datata 23 agosto 2008, a prima vista mostra due vecchietti, vestiti in modo trascurabile, pettinati anche peggio. Seduti su una panchina a Trutnov, i personaggi ritratti non sono altro che Václav Havel e Ivan Jirous. Per curiosità, fingendo di non riconoscere il poeta, chiediamo ad una visitatrice, una giovane di non più di venticinque anni, catalogo dell’esposizione sottobraccio, chi sia quel tal Jirous nella foto con l’ex-presidente.

“Non lo so, mai sentito nominare. Ma posso chiedere alla ragazza del museo all’ingresso della sala!”. Abbiamo ringraziato lo stesso. D’altra parte, non è una sorpresa. I protagonisti di Charta 77 sono finiti nell’ombra di Havel, mito che rimane sentito tra i giovani “liberal” della capitale. Non solo i nomi, ma anche le idee del movimento sono sempre più fuori luogo nel percorso politico della Cechia di oggi, che ha volutamente abbandonato il suo ruolo (manufatto della presidenza dello stesso Havel) di portabandiera delle libertà fondamentali della nuova Europa.

Ultimo esempio a metà gennaio 2017, quando 160 dei firmatari di Charta 77 (che oggi è una fondazione), hanno chiesto al governo ceco di intervenire per promuovere i diritti civili in Cina, consapevoli del fatto che “se la comunità internazionale non ci avesse aiutato quarant’anni fa, il regime ci avrebbe liquidato”. Ma il Presidente Zeman e il governo del socialdemocratico Bohuslav Sobotka hanno impostato un atteggiamento decisamente più cinico sui diritti umani e il mercato estero. Charta 77 è una voce ormai minoritaria, debole. La voce di un anziano.

Il Paese viaggia su un treno diverso, in direzione di un pragmatismo decisamente meno etico. Così l’atteggiamento del Presidente Zeman, teso a minimizzare il movimento, non ha destato troppo stupore. Non che il giovane Miloš non abbia avuto le sue rogne dal regime, anzi. Iscrittosi come tanti al Partito nell’entusiasmo sessantottino, ne fu espulso due anni dopo per non aver tenuto la bocca chiusa contro gli alleati-invasori del patto di Varsavia. Lavorò per anni in un’organizzazione sportiva, poi per un’azienda di programmazione agricola, prima di venire licenziato nell’agosto ‘89 per un articolo di critica economica intitolato Prognostika a přestavba, “Previsioni e ricostruzione”. Charta 77 e Zeman, in fondo, erano dalla stessa parte. Ma nel grande insieme dai contorni sfumati degli antagonisti del regime, Charta 77 ebbe il coraggio di un’azione collettiva, duratura, disperata. Minimizzare la sua storia è ancora una volta una mossa di pragmatismo politico. Una real politik che, dalla crisi dei diritti universali alla crisi migratoria, sembra essere molto in voga di questi tempi. Quanto alla memoria storica ed alla firma mancata, torna utile citare il vecchio Frank Zappa: “è il mainstream a venire da te, ma sei tu che devi andare dall’underground”. Zappa che, guarda caso, fu l’autore nel 1967 del pezzo “Plastic People” che segnò particolarmente la vita di alcuni giovani musicisti cecoslovacchi…

di Giuseppe Picheca